Le propos de Luis Bunuel est, comme toujours d’une grande complexité. d’une grande ambiguïté, même. Et il n’est jamais exempt de contradictions internes.

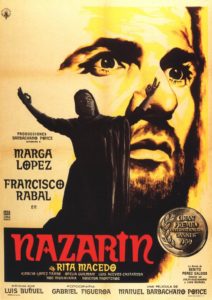

En présentant le pauvre prêtre Nazario (Francisco Rabal) comme pleinement disciple de l’enseignement du Christ, parallèlement en le montrant, dans sa démarche, continuellement victime et perturbateur de l’ordre social, il pense marquer une fois de plus son anticléricalisme farouche. C’est là qu’il se bute à la réalité.

Mais ce prêtre doux qui ne possède rien, se laisse dépouiller, n’a ni piété, ni révolte contre quoi que ce soit, ne désire rien que de vivre sa foi en se laissant aller aux ballottements des événements est-il vraiment, comme on pourrait un peu sommairement juger, une image christique ? Ce serait là oublier les enseignements de Jésus contre le mauvais riche, sa fureur contre les marchands du Temple, son verbe de feu, pour le confiner dans le rôle d’une sorte d’agneau bêlant. Car le propos du Messie ne peut réellement s’incarner que dans son Église, chargée par Lui de faire vivre sa Parole et de l’enseigner à toutes les nations, en fonction des médiocrités humaines et des particularités du temps. Il y a longtemps déjà que Blaise Pascal a écrit que Qui veut faire l’ange fait la bête. C’est tout le personnage de Nazario.

Mais ce prêtre doux qui ne possède rien, se laisse dépouiller, n’a ni piété, ni révolte contre quoi que ce soit, ne désire rien que de vivre sa foi en se laissant aller aux ballottements des événements est-il vraiment, comme on pourrait un peu sommairement juger, une image christique ? Ce serait là oublier les enseignements de Jésus contre le mauvais riche, sa fureur contre les marchands du Temple, son verbe de feu, pour le confiner dans le rôle d’une sorte d’agneau bêlant. Car le propos du Messie ne peut réellement s’incarner que dans son Église, chargée par Lui de faire vivre sa Parole et de l’enseigner à toutes les nations, en fonction des médiocrités humaines et des particularités du temps. Il y a longtemps déjà que Blaise Pascal a écrit que Qui veut faire l’ange fait la bête. C’est tout le personnage de Nazario.

Le meilleur du film est sa première moitié, dans cette sorte de cour populeuse, crasseuse, misérable qui fait songer à celle des Bas-fonds de Jean Renoir, d’après Maxime Gorki. Cohabitent là de pauvres gens écrasés par la misère, qui n’ont ni espoir, ni même velléités de s’en sortir, qui ne se supportent qu’à peine, n’ont entre eux aucune solidarité, aucune tendresse. On y ajoute trois ou quatre prostituées cancanières, abîmées, violentes. Et dans une chambre nue, vide de tout, dépouillée jusqu’à l’extrême, le prêtre Nazario, qui donne le peu qu’il parvient à avoir à qui le lui demande.

Le meilleur du film est sa première moitié, dans cette sorte de cour populeuse, crasseuse, misérable qui fait songer à celle des Bas-fonds de Jean Renoir, d’après Maxime Gorki. Cohabitent là de pauvres gens écrasés par la misère, qui n’ont ni espoir, ni même velléités de s’en sortir, qui ne se supportent qu’à peine, n’ont entre eux aucune solidarité, aucune tendresse. On y ajoute trois ou quatre prostituées cancanières, abîmées, violentes. Et dans une chambre nue, vide de tout, dépouillée jusqu’à l’extrême, le prêtre Nazario, qui donne le peu qu’il parvient à avoir à qui le lui demande.

Un incident grave, dans la cour. Andara (Rita Macedo), une des prostituées, a tué d’un coup de couteau une de ses sœurs de misère, qui l’avait préalablement blessée. Craignant la police, elle se réfugie chez le prêtre qui ne peut que l’accueillir et la soigner alors qu’il ne souhaite qu’une chose : qu’elle le laisse en paix. Et puis les choses s’accélèrent ; Andara a été dénoncée et la police arrive. Pour effacer les traces, les femmes font brûler la maison. Nazario fuit à la campagne ; il essaye de se faire embaucher sur un chantier mais cassant les prix et acceptant un salaire indigne, il est rejeté par les ouvriers et son attitude entraîne autre meurtre et catastrophe. Dans un village, il retrouve Andara et Beatriz (Marga Lopez), une pauvre fille dolente naguère connue dans la cour, exploitée par son amant Pinto (Noé Murayama).

Un incident grave, dans la cour. Andara (Rita Macedo), une des prostituées, a tué d’un coup de couteau une de ses sœurs de misère, qui l’avait préalablement blessée. Craignant la police, elle se réfugie chez le prêtre qui ne peut que l’accueillir et la soigner alors qu’il ne souhaite qu’une chose : qu’elle le laisse en paix. Et puis les choses s’accélèrent ; Andara a été dénoncée et la police arrive. Pour effacer les traces, les femmes font brûler la maison. Nazario fuit à la campagne ; il essaye de se faire embaucher sur un chantier mais cassant les prix et acceptant un salaire indigne, il est rejeté par les ouvriers et son attitude entraîne autre meurtre et catastrophe. Dans un village, il retrouve Andara et Beatriz (Marga Lopez), une pauvre fille dolente naguère connue dans la cour, exploitée par son amant Pinto (Noé Murayama).

Le film, là, bascule trop vers l’excès et la parabole. Nazario devient l’idole de femelles exaltées qui l’imaginent capable de miracles et le suivent. Il soigne et paraît guérir une petite fille, triomphe de la peste. Le trio s’affuble de Ujo (Jesus Fernandez), nain jovial amoureux d’Andara. Mais la population ne voit pas d’un bon œil ce prêtre qui semble vivre avec deux femmes. Dénonciation. Arrestation. Séquestration. Méchanceté humaine. D’autres prisonniers méprisent le prêtre, l’avilissent. Il n’a qu’un petit bout de révolte, trouvant qu’il est difficile de pardonner à ceux qui le bafouent, mais leur pardonnant tout de même. Lâché par l’Église, parce qu’il est l’ange du désordre, il est fusillé.

Le film, là, bascule trop vers l’excès et la parabole. Nazario devient l’idole de femelles exaltées qui l’imaginent capable de miracles et le suivent. Il soigne et paraît guérir une petite fille, triomphe de la peste. Le trio s’affuble de Ujo (Jesus Fernandez), nain jovial amoureux d’Andara. Mais la population ne voit pas d’un bon œil ce prêtre qui semble vivre avec deux femmes. Dénonciation. Arrestation. Séquestration. Méchanceté humaine. D’autres prisonniers méprisent le prêtre, l’avilissent. Il n’a qu’un petit bout de révolte, trouvant qu’il est difficile de pardonner à ceux qui le bafouent, mais leur pardonnant tout de même. Lâché par l’Église, parce qu’il est l’ange du désordre, il est fusillé.

Nazarin est un film noir, désespéré, sarcastique. La méchanceté ironique de Luis Bunuel y est éclatante : aucune clarté, aucune bienveillance, de très rares éclaircies. Bien interprété, bien filmé, le film manque pourtant un peu d’allure, voulant sans doute trop démontrer et se montrant trop habile pour convaincre vraiment. Los olvidados, dans une veine similaire est bien plus important.

Nazarin est un film noir, désespéré, sarcastique. La méchanceté ironique de Luis Bunuel y est éclatante : aucune clarté, aucune bienveillance, de très rares éclaircies. Bien interprété, bien filmé, le film manque pourtant un peu d’allure, voulant sans doute trop démontrer et se montrant trop habile pour convaincre vraiment. Los olvidados, dans une veine similaire est bien plus important.