Comme elle n’est jamais aidée, ni même soutenue par les instances officielles (CNC), ni par les maisons de production, comme elle est courageuse, déterminée, obstinée et parce que, surtout, elle a beaucoup de talent, on souhaiterait que les films de Cheyenne Carron soient de plus en plus réussis.

On a dit du bien ici de ses deux derniers métrages, La fille publique, qui est une sorte d’autobiographie romancée, et surtout L’apôtre où est abordée avec beaucoup de finesse et d’intelligence la grave question de la conversion au christianisme d’un jeune musulman, sujet délicat propre à enflammer les esprits et ici traité avec profondeur, sans manichéisme ni agressivité.

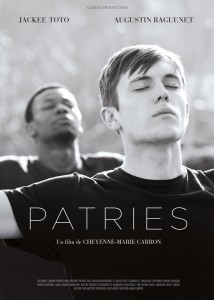

On  n’en est donc que plus à l’aise pour dire que Patries, qui va sortir sur trop peu d’écrans en octobre, n’est pas aussi réussi que les films précédents, malgré la forte et belle ambition qui l’anime : faire sentir, dans le paysage désolant – et très bien capté dans un Noir et Blanc impeccable – ce qu’on pourrait appeler des réalités des banlieues : l’existence d’un racisme anti-blancs (c’est-à-dire la méfiance et l’hostilité de communautés constituées envers ce qui est jugé comme une survivance sur le territoire), l’aspiration de certains membres de ces communautés à retrouver l’authenticité de leur destin en retournant au pays d’origine, revendiqué, désiré, mais sans doute aussi mythifié.

n’en est donc que plus à l’aise pour dire que Patries, qui va sortir sur trop peu d’écrans en octobre, n’est pas aussi réussi que les films précédents, malgré la forte et belle ambition qui l’anime : faire sentir, dans le paysage désolant – et très bien capté dans un Noir et Blanc impeccable – ce qu’on pourrait appeler des réalités des banlieues : l’existence d’un racisme anti-blancs (c’est-à-dire la méfiance et l’hostilité de communautés constituées envers ce qui est jugé comme une survivance sur le territoire), l’aspiration de certains membres de ces communautés à retrouver l’authenticité de leur destin en retournant au pays d’origine, revendiqué, désiré, mais sans doute aussi mythifié.

D’où la structure du film en deux parties bien distinctes (et, à mes yeux bien trop distinctes). La première relate l’installation de la famille de Sébastien (Augustin Raguenet) dans une banlieue ni plus, ni moins violente et crasseuse que celles que nous avons désormais l’habitude de voir représentées au cinéma : tours et barres aux vitres cassées, mais fonctionnement à peu près normal (rien à voir avec la sauvagerie décrite dans Dheepan) ; le père de Sébastien est aveugle et amateur de littérature ; sa mère semble assez séductrice, charmeuse : on regrette bien que les deux personnages, en soi intéressants, ne soient pas davantage scrutés et disparaissent graduellement du récit, alors même que l’infirmité de l’un, la coquetterie de l’autre ouvraient des pistes.

D’où la structure du film en deux parties bien distinctes (et, à mes yeux bien trop distinctes). La première relate l’installation de la famille de Sébastien (Augustin Raguenet) dans une banlieue ni plus, ni moins violente et crasseuse que celles que nous avons désormais l’habitude de voir représentées au cinéma : tours et barres aux vitres cassées, mais fonctionnement à peu près normal (rien à voir avec la sauvagerie décrite dans Dheepan) ; le père de Sébastien est aveugle et amateur de littérature ; sa mère semble assez séductrice, charmeuse : on regrette bien que les deux personnages, en soi intéressants, ne soient pas davantage scrutés et disparaissent graduellement du récit, alors même que l’infirmité de l’un, la coquetterie de l’autre ouvraient des pistes.

Parce que, donc, à la moitié du film, Sébastien laisse à peu près la place à Pierre (Jackee Toto), avec qui une amitié singulière et pleine d’aspérités s’est nouée au début ; et c’est le parcours de Pierre, jeune Camerounais issu d’une famille qui s’efforce, elle, de s’intégrer en France et paraît y réussir, qui va venir sur le devant de la scène et, aux dernières images, réaliser son rêve de repartir en Afrique.

On comprend bien que le dessein de Cheyenne Carron est de présenter, sans racisme ni angélisme, cette question de l‘identité qui, qu’on le veuille ou non, est aujourd’hui primordiale dans nos sociétés de confusion et d’incertitude. Et le parti de lier les deux destins des deux adolescents est intelligent. D’où vient qu’on n’est pas totalement satisfait et que, malgré des scènes fortes et réussies, violentes (le rejet de Sébastien par les caïds du territoire) ou douces (l’amitié naissante entre deux Africaines voisines de palier), on n’accroche pas ?

On comprend bien que le dessein de Cheyenne Carron est de présenter, sans racisme ni angélisme, cette question de l‘identité qui, qu’on le veuille ou non, est aujourd’hui primordiale dans nos sociétés de confusion et d’incertitude. Et le parti de lier les deux destins des deux adolescents est intelligent. D’où vient qu’on n’est pas totalement satisfait et que, malgré des scènes fortes et réussies, violentes (le rejet de Sébastien par les caïds du territoire) ou douces (l’amitié naissante entre deux Africaines voisines de palier), on n’accroche pas ?

Peut-être parce que c’est un peu trop didactique, un peu trop à thèse, un peu trop pédagogique et qu’on ne s’attache pas vraiment à aucun des personnages, qui semblent, finalement, trop extérieurs, simples figures démonstratives.

C’est dommage mais ce n’est pas infamant, loin de là ! D’autres films viendront…