Enquiquinant à souhait…

De temps à autre, culpabilisant de ne pouvoir sentir Bergman , Antonioni

, Antonioni ou Godard

ou Godard (j’avoue n’avoir encore jamais vu un Civeyrac

(j’avoue n’avoir encore jamais vu un Civeyrac !), et poussé par une pulsion masochiste (humaine, hélas, trop humaine !), j’offre en oblation une heure et demie de mon temps précieux à la vision d’un truc dont je crains d’avance qu’il n’entrera pas dans les étroites limites de mon goût qui est, chacun le sait, voué à la gaudriole type Jean Boyer

!), et poussé par une pulsion masochiste (humaine, hélas, trop humaine !), j’offre en oblation une heure et demie de mon temps précieux à la vision d’un truc dont je crains d’avance qu’il n’entrera pas dans les étroites limites de mon goût qui est, chacun le sait, voué à la gaudriole type Jean Boyer ou Pierre Montazel.

ou Pierre Montazel.

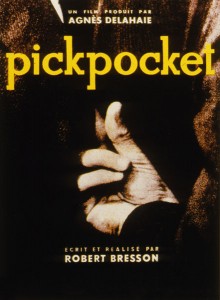

Comme ce masochisme est tout de même mesuré et de bon goût, j’essaye tout de même de choisir quelque chose qui pourrait peut-être me séduire, ou en tout cas éveiller un semblant d’intérêt. C’est pourquoi, voulant aborder l’ascèse bressonienne par sa face la plus aimable, en tout cas la plus accessible, je me suis assis devant ce Pickpocket , vu jadis avec un certain plaisir, aux temps où je voulais devenir Robert-Houdin (en tout cas prestidigitateur), c’est-à-dire aux alentours de ma douzième année.

, vu jadis avec un certain plaisir, aux temps où je voulais devenir Robert-Houdin (en tout cas prestidigitateur), c’est-à-dire aux alentours de ma douzième année.

Quel hiératisme prétentieux ! Des dialogues à la limite du ridicule, des acteurs qui jouent tous plus faux les uns que les autres, des tours de passe-passe dont on voit bien qu’ils ont à peu près autant de chance d’être réussis que ceux du regretté José Garcimore, une musique qui intervient toujours à contretemps, dans les interstices, et non pour soutenir l’action, une histoire d’amour absolument invraisemblable, née de rien, fondée sur rien à quoi on ne croit pas une seconde… (et dont la victime ennuyée et palôte est une Marika Green dont c’était le premier film, et qui fut une bien jolie Bee, dans Emmanuelle

Quel hiératisme prétentieux ! Des dialogues à la limite du ridicule, des acteurs qui jouent tous plus faux les uns que les autres, des tours de passe-passe dont on voit bien qu’ils ont à peu près autant de chance d’être réussis que ceux du regretté José Garcimore, une musique qui intervient toujours à contretemps, dans les interstices, et non pour soutenir l’action, une histoire d’amour absolument invraisemblable, née de rien, fondée sur rien à quoi on ne croit pas une seconde… (et dont la victime ennuyée et palôte est une Marika Green dont c’était le premier film, et qui fut une bien jolie Bee, dans Emmanuelle , quinze ans après ; faut bien vivre !).

, quinze ans après ; faut bien vivre !).

J’ai l’impression que Bresson , à l’instar des rigolos du Nouveau roman, veut ôter tout l’artifice fictionnel de sa réalisation, toute cette somme de conventions absolument indispensables pour donner l’illusion de la réalité (bien qu’elles ne soient pas la réalité : de la même façon que si vous retranscrivez littéralement un dialogue, en n’omettant ni les euh, ni les mmm, ni les redites et les apocopes, vous obtenez de la bouillie, une bouillie vraie, si vous voulez, mais rien de lisible). En d’autres termes, à vouloir filmer sans artifice, il fait un cinéma absolument artificiel.

, à l’instar des rigolos du Nouveau roman, veut ôter tout l’artifice fictionnel de sa réalisation, toute cette somme de conventions absolument indispensables pour donner l’illusion de la réalité (bien qu’elles ne soient pas la réalité : de la même façon que si vous retranscrivez littéralement un dialogue, en n’omettant ni les euh, ni les mmm, ni les redites et les apocopes, vous obtenez de la bouillie, une bouillie vraie, si vous voulez, mais rien de lisible). En d’autres termes, à vouloir filmer sans artifice, il fait un cinéma absolument artificiel.

Je ne dis pas qu’il puisse ne pas y avoir des qualités dans ce parti-pris : Jean Eustache , dans La maman et la putain

, dans La maman et la putain , est clairement dans cet esprit de se refuser aux conventions : mais c’est foisonnant, emporté, presque lyrique dans l’outrance, alors que Bresson

, est clairement dans cet esprit de se refuser aux conventions : mais c’est foisonnant, emporté, presque lyrique dans l’outrance, alors que Bresson fait dans le janséniste, pire peut-être, dans le calviniste…

fait dans le janséniste, pire peut-être, dans le calviniste…

C’est pourtant bien filmé, et quelques rares scènes (au bistro) sont intéressantes ; mais c’est trop souvent ennuyeux, et d’une prétention vraiment sans bornes…