Au bois d’mon cœur

Pour une fois, René Chateau n’a pas fait du mauvais travail (il y a même un chapitrage ! ce forban nous en privait depuis quelques années, et la copie me semble bonne !) et je viens de revoir avec beaucoup de plaisir ce film que je mythifiais un peu, mais qui n’est pas du tout décevant…

Le tendre et populaire René Fallet est diversement servi au cinéma : il y a de l’épouvantable (la pénible Soupe aux choux ), du médiocre (Les vieux de la vieille

), du médiocre (Les vieux de la vieille ), de l’excellent (Paris au mois d’août

), de l’excellent (Paris au mois d’août ) ; cette Porte des Lilas

) ; cette Porte des Lilas fait clairement partie des bonnes adaptations.

fait clairement partie des bonnes adaptations.

Je reste tout autant perplexe sur le talent de René Clair , dont l’élection à l’Académie française en 1960, la première (et la seule, il me semble, jusqu’ici) d’un cinéaste à part entière a été la consécration ; si Sous les toits de Paris

, dont l’élection à l’Académie française en 1960, la première (et la seule, il me semble, jusqu’ici) d’un cinéaste à part entière a été la consécration ; si Sous les toits de Paris et Le million

et Le million sont des œuvres d’une grande liberté formelle, d’une fraîcheur de ton rare, marqués d’un talent tout de légèreté et d’élégance, si Ma femme est une sorcière

sont des œuvres d’une grande liberté formelle, d’une fraîcheur de ton rare, marqués d’un talent tout de légèreté et d’élégance, si Ma femme est une sorcière et C’est arrivé demain

et C’est arrivé demain tournés aux Etats-Unis pendant la Guerre sont brillants et fantaisistes, dans la veine d’un Capra

tournés aux Etats-Unis pendant la Guerre sont brillants et fantaisistes, dans la veine d’un Capra , j’apprécie beaucoup moins le lourdingue Silence est d’or

, j’apprécie beaucoup moins le lourdingue Silence est d’or et pas du tout La beauté du diable

et pas du tout La beauté du diable (il est vrai que, la plupart du temps, je ne supporte pas le jeu maniéré de Gérard Philipe

(il est vrai que, la plupart du temps, je ne supporte pas le jeu maniéré de Gérard Philipe !).

!).

Je ne me souviens pas des Belles de nuit ; en revanche, la mélancolie raffinée, désespérante, des Grandes manœuvres

; en revanche, la mélancolie raffinée, désespérante, des Grandes manœuvres m’éblouit (oui, je sais ! il y a Gérard Philipe

m’éblouit (oui, je sais ! il y a Gérard Philipe ! et alors ?)

! et alors ?)

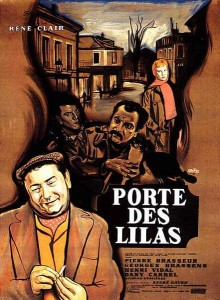

Dans cette Porte des Lilas

Dans cette Porte des Lilas , René Clair

, René Clair paraît vouloir renouer avec la veine parisienne de ses premiers films, un Paris du populo et des fortifs qui, en 1957, est tout près de disparaître à jamais… L’anecdote est anodine et facile : un gangster traqué par la police (Henri Vidal

paraît vouloir renouer avec la veine parisienne de ses premiers films, un Paris du populo et des fortifs qui, en 1957, est tout près de disparaître à jamais… L’anecdote est anodine et facile : un gangster traqué par la police (Henri Vidal , épouvantablement mauvais, comme d’habitude), se réfugie par hasard dans la maison de l’Artiste (Georges Brassens

, épouvantablement mauvais, comme d’habitude), se réfugie par hasard dans la maison de l’Artiste (Georges Brassens ), musicien de fortune, dont le meilleur copain est Juju (Pierre Brasseur

), musicien de fortune, dont le meilleur copain est Juju (Pierre Brasseur ), demi-clodo, qui vit aux crochets de sa mère (l’impeccable Gabrielle Fontan

), demi-clodo, qui vit aux crochets de sa mère (l’impeccable Gabrielle Fontan ) et de sa sœur (Annette Poivre) mais passe le plus clair de son temps à se rincer la dalle dans le bistro d’Alphonse (le toujours juste Raymond Bussières

) et de sa sœur (Annette Poivre) mais passe le plus clair de son temps à se rincer la dalle dans le bistro d’Alphonse (le toujours juste Raymond Bussières ), père de Maria (Dany Carrel

), père de Maria (Dany Carrel ).

).

Juju se prend d’affection pour le gangster traqué, au grand dam de l’Artiste, qui en est un peu jaloux ; ce qui est plus embêtant, c’est que Maria tombe évidemment amoureuse du malfrat, qui en exploite la naïveté. Et ça se termine mal.

La banalité de l’histoire, la réalisation très classique ne mériteraient pas plus qu’un regard amusé si ce film n’avait quelques particularités : Pierre Brasseur en fait toujours un peu trop, mais plutôt moins que d’habitude et il rend assez crédible son personnage, un peu artificiel ; Dany Carrel

en fait toujours un peu trop, mais plutôt moins que d’habitude et il rend assez crédible son personnage, un peu artificiel ; Dany Carrel , à la jolie frimousse et aux seins pointus est, comme souvent, pleine de charme ; surtout, Georges Brassens

, à la jolie frimousse et aux seins pointus est, comme souvent, pleine de charme ; surtout, Georges Brassens est touchant : son inexpérience, la naïveté de son jeu ne parviennent pas à le rendre mauvais ; c’est lui qui signe la musique, et y créé, je crois bien L’amandier et surtout le très beau Au bois de mon cœur.

est touchant : son inexpérience, la naïveté de son jeu ne parviennent pas à le rendre mauvais ; c’est lui qui signe la musique, et y créé, je crois bien L’amandier et surtout le très beau Au bois de mon cœur.

Et aussi, et surtout, il y a ce Paris disparu ; ce Paris d’il y a cinquante ans, Paris de terrains vagues, de palissades douteuses et de murs lépreux… Un Paris à flics à pèlerine et à kils de rouge, d’épiciers en blouses blanches et de prolos à bérets et à grosses vestes de cuir …Un Paris de réverbères maigres dans des rues vides, de baraques en planches où on va guincher avec un petit orchestre miteux…

C’est un Paris où des bandes de gosses courent dans tous les sens ; ça ressemble encore au Paris que Becker montre dans Casque d’Or

montre dans Casque d’Or ou Carné

ou Carné dans Les portes de la nuit

dans Les portes de la nuit …

…

Mais ce Paris-là, nous le connaissons mieux encore : c’est le Paris de Doisneau…