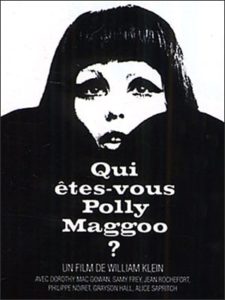

Un capharnaüm, un tohu-bohu, un film sans queue ni tête, imbibé de l’esprit des Sixties dans ce qu’elles avaient de plus artificiel, psychédélique, enfumées de substances bizarres, ces années où l’on sentait monter dans le monde entier le printemps de 1968. Ce printemps où les folies du petit monde snob germanopratin, mises en scène de façon subliminale dans Qui êtes-vous Polly Maggoo ? se répandraient vigoureusement hors de la Rive Gauche pour infester peu à peu tous les replis d’une France sage et travailleuse.

Tohu-bohu, donc, mais point désagréable pour autant. À tout le moins quand il se limite ; c’est un peu comme un opéra ou un concert de rock pour moi : je peux en supporter, voire en apprécier quelques moments, peut-être un peu davantage, mais à la fin, ça va me lasser, je le sens, sans doute m’exaspérer. C’est ce que j’ai ressenti avec le film de William Klein.

Tohu-bohu, donc, mais point désagréable pour autant. À tout le moins quand il se limite ; c’est un peu comme un opéra ou un concert de rock pour moi : je peux en supporter, voire en apprécier quelques moments, peut-être un peu davantage, mais à la fin, ça va me lasser, je le sens, sans doute m’exaspérer. C’est ce que j’ai ressenti avec le film de William Klein.

Remarquez, je m’en doutais un peu. On ne peut pas dire que le photographe engagé William Klein soit de mon goût et je me moque encore de La jetée célébrée par certains comme une œuvre majeure du cinéma… puis Loin du Vietnam (1967), Mister Freedom (1968)… il fallait vraiment que ma petite amie de l’époque fût à la fois vraiment jolie et vraiment insistante pour me traîner dans les salles où passaient ces compendiums de la mode gauchiste alliée à l’art contemporain. Jean Tinguely, Niki de Saint-Phalle, Pol Bury et tout le tremblement présenté par la galeriste Denise René, ça n’entrait guère dans mon paysage mental. Pas plus que l’habitacle 2 de la villa Bloc à Meudon, où commence le film.

Remarquez, je m’en doutais un peu. On ne peut pas dire que le photographe engagé William Klein soit de mon goût et je me moque encore de La jetée célébrée par certains comme une œuvre majeure du cinéma… puis Loin du Vietnam (1967), Mister Freedom (1968)… il fallait vraiment que ma petite amie de l’époque fût à la fois vraiment jolie et vraiment insistante pour me traîner dans les salles où passaient ces compendiums de la mode gauchiste alliée à l’art contemporain. Jean Tinguely, Niki de Saint-Phalle, Pol Bury et tout le tremblement présenté par la galeriste Denise René, ça n’entrait guère dans mon paysage mental. Pas plus que l’habitacle 2 de la villa Bloc à Meudon, où commence le film.

L’excentrique Paco Rabanne est mort il n’y a pas une semaine. J’en parle parce que le défilé fou qui ouvre le film est évidemment inspiré de sa Collection Manifeste de janvier 1966 où il stupéfia le monde du glamour par ses robes futuristes, importables selon ses propres termes, fabriquées de cercles et de plaques d’aluminium. William Klein va plus loin encore dans l’outrance et la caricature : la collection présentée par Isidore Ducasse – le vrai nom de Lautréamont – (Jacques Seiler) va plus encore dans l’outrance. Et la vedette du défilé est précisément Polly Maggoo (Dorothy McGowan). Une équipe de la télévision de l’époque, l’OKTV (claire démarque de l’ORTF) sous la responsabilité du directeur des programmes (René Clermont), est chargée de tourner un portrait filmé de Polly.

L’excentrique Paco Rabanne est mort il n’y a pas une semaine. J’en parle parce que le défilé fou qui ouvre le film est évidemment inspiré de sa Collection Manifeste de janvier 1966 où il stupéfia le monde du glamour par ses robes futuristes, importables selon ses propres termes, fabriquées de cercles et de plaques d’aluminium. William Klein va plus loin encore dans l’outrance et la caricature : la collection présentée par Isidore Ducasse – le vrai nom de Lautréamont – (Jacques Seiler) va plus encore dans l’outrance. Et la vedette du défilé est précisément Polly Maggoo (Dorothy McGowan). Une équipe de la télévision de l’époque, l’OKTV (claire démarque de l’ORTF) sous la responsabilité du directeur des programmes (René Clermont), est chargée de tourner un portrait filmé de Polly.

Le réalisateur est Grégoire Pecque (Jean Rochefort), l’intervieweur Jean-Jacques Georges a la belle voix grave de Philippe Noiret ; d’autres têtes connues de l’époque, Gérard Darrieu, le cameraman, Marcel Gassouk le machiniste…

Le réalisateur est Grégoire Pecque (Jean Rochefort), l’intervieweur Jean-Jacques Georges a la belle voix grave de Philippe Noiret ; d’autres têtes connues de l’époque, Gérard Darrieu, le cameraman, Marcel Gassouk le machiniste…

D’ailleurs ce qu’il y a de très singulier dans le film, c’est l’abondance des visages connus qui apparaissent ici et là, pour quelques minutes ou quelques secondes : Delphine Seyrig, Joanna Shimkus, Jacques Rispal, Fernando Arrabal, Michel Robin, Roland Topor, Claude Melki… Et d’autres dont le nom m’échappe mais dont le visage disait quelque chose à mes yeux de 1966.

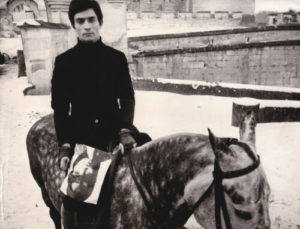

Parallèlement à l’élaboration du reportage, fantaisiste et souvent drôle, il y a une brève et nunuche intrigue parallèle : dans une contrée neigeuse d’Europe centrale, le séduisant Prince Igor (Sami Frey), à la vue d’une simple photographie de Polly, en est tombé éperdument amoureux, ce qui inquiète fort sa mère (Alice Sapritch) qui envoie à Paris une équipe de deux branquignols pour récupérer la Belle. Reçu avec les honneurs qui lui sont dus par un ministre (Bernard Musson), le beau prince séduira Polly mais, à l’inverse de celui des contes de fées, se transformera en Jean-Jacques/Rochefort,nettement moins séduisant.

Parallèlement à l’élaboration du reportage, fantaisiste et souvent drôle, il y a une brève et nunuche intrigue parallèle : dans une contrée neigeuse d’Europe centrale, le séduisant Prince Igor (Sami Frey), à la vue d’une simple photographie de Polly, en est tombé éperdument amoureux, ce qui inquiète fort sa mère (Alice Sapritch) qui envoie à Paris une équipe de deux branquignols pour récupérer la Belle. Reçu avec les honneurs qui lui sont dus par un ministre (Bernard Musson), le beau prince séduira Polly mais, à l’inverse de celui des contes de fées, se transformera en Jean-Jacques/Rochefort,nettement moins séduisant.

On voit bien, à cette lecture, que c’est complétement foutraque ; ce qui n’est pas toujours un défaut, à condition que le rythme demeure soutenu et que les péripéties ne soient pas répétitives ou éculées. Ce qui serait convenablement passé en cinquante minutes devient fatigant en plus d’une heure et demie. Le Prix Jean Vigo de 1967 a récompensé le film comme double attaque critique contre les diktats de la mode et les arsouilleries de la télévision. Voire ! C’est bien aussi un joli tour de passe-passe de l’entre-soi de la Rive gauche.

On voit bien, à cette lecture, que c’est complétement foutraque ; ce qui n’est pas toujours un défaut, à condition que le rythme demeure soutenu et que les péripéties ne soient pas répétitives ou éculées. Ce qui serait convenablement passé en cinquante minutes devient fatigant en plus d’une heure et demie. Le Prix Jean Vigo de 1967 a récompensé le film comme double attaque critique contre les diktats de la mode et les arsouilleries de la télévision. Voire ! C’est bien aussi un joli tour de passe-passe de l’entre-soi de la Rive gauche.

Au fait, pourquoi ai-je regardé ça ? pour l’euphonie du titre ; aussi pour la chanson du générique final, étrangement jolie (c’est du Michel Legrand), chanté par un trio de qualité, qui n’a que peu survécu à Mai 68 et qui s’appelait Les troubadours ; demandez aujourd’hui autour de vous si des jeunes gens connaissent ce mot.