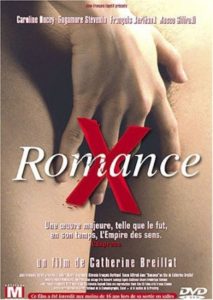

Voilà un film bien dégoutant. Non pas du fait des nudités, des scènes pornographiques, des bizarreries sexuelles sadomasochistes qui ne sont pas si rares que ça au cinéma. D’autant que je ne suis pas particulièrement prude ou bégueule et que je connais les plaisirs du plaisir ! Non, tout cela fait partie de la vie, fait partie du monde. Mais parce que c’est sérieux, grave, compassé et surtout, surtout pontifiant, de ce ton qui vous prend de haut et tente de vous montrer, avec une considérable jactance, que vous n’êtes qu’un pauvre petit bonhomme et qu’on est, soi, une sorte de modèle inspiré qui va vous apprendre plein de choses sur les hommes, les femmes et l’existence.

Ce ne sont donc pas les images ou les situations qui me choquent et me révulsent. Certes, c’est un peu plus dénudé, un peu plus violent, un peu plus vicelard que La prisonnière d’Henri-Georges Clouzot, plus romanesque et moins réfléchi ; mais surtout c’est bien cela : c’est sérieux, c’est grave, c’est profond. Et davantage encore, ça se prend au sérieux, ça se prend au tragique, ça se prend pour un discours approprié au monde d’aujourd’hui, au malheur structurel que vivent les femmes, à la médiocrité intrinsèque qui constitue les mecs. En d’autres termes, ça se veut pédagogique et consciencieux : on se doit d’adhérer aux propos et aux attitudes des personnages pour exister dans le Camp du Bien ; et se féliciter de n’en être pas rejeté lorsqu’on ne se soumet pas absolument à ses ukases.

Ce ne sont donc pas les images ou les situations qui me choquent et me révulsent. Certes, c’est un peu plus dénudé, un peu plus violent, un peu plus vicelard que La prisonnière d’Henri-Georges Clouzot, plus romanesque et moins réfléchi ; mais surtout c’est bien cela : c’est sérieux, c’est grave, c’est profond. Et davantage encore, ça se prend au sérieux, ça se prend au tragique, ça se prend pour un discours approprié au monde d’aujourd’hui, au malheur structurel que vivent les femmes, à la médiocrité intrinsèque qui constitue les mecs. En d’autres termes, ça se veut pédagogique et consciencieux : on se doit d’adhérer aux propos et aux attitudes des personnages pour exister dans le Camp du Bien ; et se féliciter de n’en être pas rejeté lorsqu’on ne se soumet pas absolument à ses ukases.

Donc voilà, il y a deux amants : Paul (Sagamore Stévenin), qui doit être quelque chose comme petit mannequin ; et Marie (Caroline Ducey), institutrice dans un collège catholique assez strict (statue de la Vierge, uniforme des enfants). On commence à s’envoler dans une fiction idiote : Paul refuse de faire l’amour à Marie, qui est très avide ; on se demande un peu pourquoi : la fille est gironde et son désir attisé ; mais le bonhomme a des idées singulières sur ce point décisif.

Donc voilà, il y a deux amants : Paul (Sagamore Stévenin), qui doit être quelque chose comme petit mannequin ; et Marie (Caroline Ducey), institutrice dans un collège catholique assez strict (statue de la Vierge, uniforme des enfants). On commence à s’envoler dans une fiction idiote : Paul refuse de faire l’amour à Marie, qui est très avide ; on se demande un peu pourquoi : la fille est gironde et son désir attisé ; mais le bonhomme a des idées singulières sur ce point décisif.

Jusque là, on est dans la réalité ; voilà qu’elle explose ! Marie a pour son corps un regard distancié, estimant, à juste titre ou non, qu’il n’a rien à voir avec sa tête, avec sa personnalité. Elle n’a que rejet pour son sexe exigeant ; mépris ? haine ? va savoir ! Toujours est-il qu’à force de ne pas recevoir à la nuit son plaisir, Marie cherche. Et trouve. D’abord un étalon, Paolo (Rocco Siffredi) (dont personne ne contestera la réputation flatteuse après ce film). Puis le directeur de son école, Robert (François Berléand) qui l’entraîne vers des contrées singulières.

Jusque là, on est dans la réalité ; voilà qu’elle explose ! Marie a pour son corps un regard distancié, estimant, à juste titre ou non, qu’il n’a rien à voir avec sa tête, avec sa personnalité. Elle n’a que rejet pour son sexe exigeant ; mépris ? haine ? va savoir ! Toujours est-il qu’à force de ne pas recevoir à la nuit son plaisir, Marie cherche. Et trouve. D’abord un étalon, Paolo (Rocco Siffredi) (dont personne ne contestera la réputation flatteuse après ce film). Puis le directeur de son école, Robert (François Berléand) qui l’entraîne vers des contrées singulières.

Il y a eu là une ellipse inexpliquée et incompréhensible : en un instant, le directeur de l’école vient constater que l’institutrice n’est pas au niveau et qu’elle commet autant de fautes d’orthographe qu’elle écrit de phrases au tableau ; et, hop ! dans la séquence suivante, elle est chez lui, il la séduit, lui indique qu’il a baisé 10.000 femmes (dix mille : comme Simenon : ça fait tout de même beaucoup) parce que s’il n’a ni l’argent, ni la beauté, ni la stature, il a ce que d’autres n’ont pas : la détermination.

Il y a eu là une ellipse inexpliquée et incompréhensible : en un instant, le directeur de l’école vient constater que l’institutrice n’est pas au niveau et qu’elle commet autant de fautes d’orthographe qu’elle écrit de phrases au tableau ; et, hop ! dans la séquence suivante, elle est chez lui, il la séduit, lui indique qu’il a baisé 10.000 femmes (dix mille : comme Simenon : ça fait tout de même beaucoup) parce que s’il n’a ni l’argent, ni la beauté, ni la stature, il a ce que d’autres n’ont pas : la détermination.

À la limite on peut admettre : 10.000 me semble très exagéré, mais enfin on peut concevoir que pour un homme absolument déterminé sur cette question, il puisse y avoir beaucoup de consentantes. Et voilà pourtant que ça décolle : Robert/Berléand va enfermer Marie dans des cingleries sado-maso ; il va la bâillonner, la ligoter, l’avilir, avec son plein consentement… Elle qui déteste son corps, ou qui déteste ce qui n’est pas son corps, qui imagine que l’on peut séparer les deux et jouir de cette séparation absolue, va être fascinée par cette coupure absolue. Ah oui, n’être que corps pour l’un – pour les uns, car il n’est pas le seul à baiser Marie – et n’être qu’amour pour Paul… Il n’y a là pas une once de volupté douce mais un vagabondage torturé, malsain, empli de haine de soi.

À la limite on peut admettre : 10.000 me semble très exagéré, mais enfin on peut concevoir que pour un homme absolument déterminé sur cette question, il puisse y avoir beaucoup de consentantes. Et voilà pourtant que ça décolle : Robert/Berléand va enfermer Marie dans des cingleries sado-maso ; il va la bâillonner, la ligoter, l’avilir, avec son plein consentement… Elle qui déteste son corps, ou qui déteste ce qui n’est pas son corps, qui imagine que l’on peut séparer les deux et jouir de cette séparation absolue, va être fascinée par cette coupure absolue. Ah oui, n’être que corps pour l’un – pour les uns, car il n’est pas le seul à baiser Marie – et n’être qu’amour pour Paul… Il n’y a là pas une once de volupté douce mais un vagabondage torturé, malsain, empli de haine de soi.

Tout cela qui peut représenter les vicissitudes et les misères de notre pauvre humanité (car je ne doute pas que ces relations bizarres puissent exister et être recherchées), tout cela serait, au cinéma, admissible et même – pourquoi pas ? – intéressant si Catherine Breillat ne prenait son discours, je le répète, au sérieux et, plus encore, au tragique. Romance est un film gonflé de lui-même, fier de l’être et dans toutes ses images absolument pontifiant. Les dialogues, les insertions de voix dans le récit sont arborés avec la fierté habituelle du Camp du Bien, celui qui se reconnaît une sorte de mission chargée de guider le spectateur vers la complexité et les auteurs.

Tout cela qui peut représenter les vicissitudes et les misères de notre pauvre humanité (car je ne doute pas que ces relations bizarres puissent exister et être recherchées), tout cela serait, au cinéma, admissible et même – pourquoi pas ? – intéressant si Catherine Breillat ne prenait son discours, je le répète, au sérieux et, plus encore, au tragique. Romance est un film gonflé de lui-même, fier de l’être et dans toutes ses images absolument pontifiant. Les dialogues, les insertions de voix dans le récit sont arborés avec la fierté habituelle du Camp du Bien, celui qui se reconnaît une sorte de mission chargée de guider le spectateur vers la complexité et les auteurs.

Voilà un film prétentieux, méprisant, déplaisant. Mais enfin comme l’a écrit le critique de Libération(qu’on me dise si l’on y comprend quoi que ce soit) : Le film s’inscrit violemment dans l’espace contemporain tout en s’ouvrant à une intemporalité qui le sublime. Ma foi, qu’ajouter à une pareille connerie ?