La folie est-elle un Droit de l’Homme ?

La folie est-elle un Droit de l’Homme ?

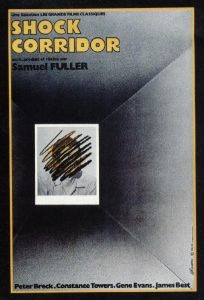

Presque cinquante ans que j’avais entendu parler de ce film, tenu alors par les augures des Cahiers du cinéma et autres donneurs de leçons (ce qu’on n’appelait pas encore le Camp du Bien) comme une œuvre majeure dans sa description de la violence clinique et de la facilité stupéfiante avec laquelle un être apparemment normal peut se laisser glisser dans les ombres froides de la folie. Les désordres mentaux ont de tout temps fasciné les foules puisqu’ils touchent des individus qui, en apparence, n’ont aucune différence avec quiconque. Ce qui d’ailleurs démontre forcément qu’il est bien difficile de montrer la folie à l’écran, hors ses manifestations les plus spectaculaires et agressives. Qui ne sont pas forcément les plus perturbantes.

Donc Johnny Barett (Peter Breck), journaliste de talent qui rêve d’obtenir le Prix Pulitzer, voudrait écrire un reportage sensationnel sur l’univers de l’aliénation psychiatrique en démasquant, par la même occasion, l’assassin non identifié d’un des pensionnaires d’un asile. L’idée est de se faire enfermer dans l’établissement. Pour ce faire, il reçoit les leçons d’un de ses amis psychiatres, le docteur Fong (Philip Ahn). Sa compagne Cathy (Constance Towers), follement amoureuse de Barett, est une sorte de strip-teaseuse assez sage qui chante des chansons glamour en se débarrassant d’une sorte de long boa de plumes. Elle monte sur scène pour faire bouillir la marmite, en fait : elle n’est pas une de ces créatures qui ont plaisir à se vendre à des messieurs amateurs de chairs tendres. Mais enfin elle accepte de se faire passer pour la sœur de son amant et d’aller dénoncer à la police de prétendues agressions sexuelles incestueuses.

Donc Johnny Barett (Peter Breck), journaliste de talent qui rêve d’obtenir le Prix Pulitzer, voudrait écrire un reportage sensationnel sur l’univers de l’aliénation psychiatrique en démasquant, par la même occasion, l’assassin non identifié d’un des pensionnaires d’un asile. L’idée est de se faire enfermer dans l’établissement. Pour ce faire, il reçoit les leçons d’un de ses amis psychiatres, le docteur Fong (Philip Ahn). Sa compagne Cathy (Constance Towers), follement amoureuse de Barett, est une sorte de strip-teaseuse assez sage qui chante des chansons glamour en se débarrassant d’une sorte de long boa de plumes. Elle monte sur scène pour faire bouillir la marmite, en fait : elle n’est pas une de ces créatures qui ont plaisir à se vendre à des messieurs amateurs de chairs tendres. Mais enfin elle accepte de se faire passer pour la sœur de son amant et d’aller dénoncer à la police de prétendues agressions sexuelles incestueuses.

La vraisemblance n’est pas la qualité majeure de Shock corridor, déjà : sur une simple dénonciation, sans que personne apparemment ait idée de vérifier que Johnny et Cathy sont effectivement frère et sœur, le journaliste est interné et peut commencer son enquête. Au fur et à mesure qu’elle avancera et qu’il découvrira le nom du meurtrier, sa raison commencera à vaciller, jusqu’à ce qu’elle bascule dans le grand trou noir de la schizophrénie catatonique qui le laissera mutique et prisonnier de son artificieux montage. La dégringolade est évoquée par l’insistance des cauchemars emplis de jalousie et de désir pour Cathy, qu’on peut expliquer par sa frustration sexuelle et sa continence forcée, aussi par la fréquentation continue de ses compagnons de misère : Paggliaci (Larry Tucker), obèse mélomane qui ne cesse de beugler les airs du Barbier de Séville, Stuart (James Best) qui rejoue continuellement la bataille de Gettysburg où la Confédération perdit la guerre, Trent (Hari Rhodes), Noir qui se croit fondateur du Ku-Klux-Klan, Boden (Gene Evans) qui fut Prix Nobel de physique et a régressé jusqu’à l’âge de 6 ans… Riche terreau, on le voit.

La vraisemblance n’est pas la qualité majeure de Shock corridor, déjà : sur une simple dénonciation, sans que personne apparemment ait idée de vérifier que Johnny et Cathy sont effectivement frère et sœur, le journaliste est interné et peut commencer son enquête. Au fur et à mesure qu’elle avancera et qu’il découvrira le nom du meurtrier, sa raison commencera à vaciller, jusqu’à ce qu’elle bascule dans le grand trou noir de la schizophrénie catatonique qui le laissera mutique et prisonnier de son artificieux montage. La dégringolade est évoquée par l’insistance des cauchemars emplis de jalousie et de désir pour Cathy, qu’on peut expliquer par sa frustration sexuelle et sa continence forcée, aussi par la fréquentation continue de ses compagnons de misère : Paggliaci (Larry Tucker), obèse mélomane qui ne cesse de beugler les airs du Barbier de Séville, Stuart (James Best) qui rejoue continuellement la bataille de Gettysburg où la Confédération perdit la guerre, Trent (Hari Rhodes), Noir qui se croit fondateur du Ku-Klux-Klan, Boden (Gene Evans) qui fut Prix Nobel de physique et a régressé jusqu’à l’âge de 6 ans… Riche terreau, on le voit.

À dire vrai le début des années 60 a été, il me semble, l’âge d’or de la psychanalyse, en tout cas l’époque où on considérait cette discipline comme le sommet de la pensée, quelque chose d’aussi irréfutable que le marxisme. C’est aussi à peu près à ce moment là que naissent les théories de l’antipsychiatrie (Maud Manonni, Michel Foucault) qui juge l’enfermement répressif. De Shock corridor en 1963 jusqu’à Vol au dessus d’un nid de coucou en 1975, il y a une évidente continuité.

À dire vrai le début des années 60 a été, il me semble, l’âge d’or de la psychanalyse, en tout cas l’époque où on considérait cette discipline comme le sommet de la pensée, quelque chose d’aussi irréfutable que le marxisme. C’est aussi à peu près à ce moment là que naissent les théories de l’antipsychiatrie (Maud Manonni, Michel Foucault) qui juge l’enfermement répressif. De Shock corridor en 1963 jusqu’à Vol au dessus d’un nid de coucou en 1975, il y a une évidente continuité.

Mais si je trouve que le film de Milos Forman est loin du chef-d’œuvre, il est tout de même bien plus intéressant que Shock corridor, verbeux, didactique, emphatique, tourné sans imagination aucune à l’aide de continuels gros plans et de filmage frontal. Les personnages sont inconsistants et ennuyeux, le déroulement prévisible, la démonstration biaisée… Une déception évidente.

Mais si je trouve que le film de Milos Forman est loin du chef-d’œuvre, il est tout de même bien plus intéressant que Shock corridor, verbeux, didactique, emphatique, tourné sans imagination aucune à l’aide de continuels gros plans et de filmage frontal. Les personnages sont inconsistants et ennuyeux, le déroulement prévisible, la démonstration biaisée… Une déception évidente.