J’ai bien conscience que je surnote largement ce petit film qui n’est pas très bien filmé, qui est même, d’une certaine façon, au degré zéro du langage cinématographique. D’autant que les effets spéciaux sont d’une rare laideur et d’une parfaite indigence (mais peut-être est-ce volontaire) et que le discours qui le sous-tend est de ceux qui m’exaspèrent par son simplisme (les méchants riches ne vivent que de la substance des gentils pauvres).

Mais ces réserves faites, je dois dire que j’ai toujours regardé avec amusement et sympathie ce scénario vénéneux, un soupçon pervers et suffisamment original pour satisfaire le côté obscur de mes centres d’intérêt.

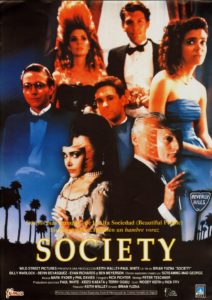

Dans une de ces villes aseptisées et ennuyeuses, aux pelouses parfaitement tondues et aux rituelles partys du samedi soir, une famille Whitney un peu bizarre. D’un côté Bill (Billy Warlock), le fils, semblable à tous les teen agers que les États-Unis proposent à l’admiration mondiale depuis soixante ans : garçon vigoureux, sain et sportif, doté d’une petite amie aussi blonde que décorative. De l’autre, le reste de la famille : Jim, le père (Charles Lucia), Nan, la mère (Connie Danese), lisses, impeccables, hospitaliers, et Jenny, la fille (Patrice Jennings), ravissante, qui, précisément au moment où commence le film, va faire son entrée dans le monde. Si tout ce petit monde, les parents et les enfants semblent être parfaitement conformes à un modèle social idéal, on sent d’emblée la différence entre Bill et ses parents et sa sœur, ceux-ci unis par une étrange complicité.

Dans une de ces villes aseptisées et ennuyeuses, aux pelouses parfaitement tondues et aux rituelles partys du samedi soir, une famille Whitney un peu bizarre. D’un côté Bill (Billy Warlock), le fils, semblable à tous les teen agers que les États-Unis proposent à l’admiration mondiale depuis soixante ans : garçon vigoureux, sain et sportif, doté d’une petite amie aussi blonde que décorative. De l’autre, le reste de la famille : Jim, le père (Charles Lucia), Nan, la mère (Connie Danese), lisses, impeccables, hospitaliers, et Jenny, la fille (Patrice Jennings), ravissante, qui, précisément au moment où commence le film, va faire son entrée dans le monde. Si tout ce petit monde, les parents et les enfants semblent être parfaitement conformes à un modèle social idéal, on sent d’emblée la différence entre Bill et ses parents et sa sœur, ceux-ci unis par une étrange complicité.

L’indiscrétion de Blanchard (Tim Bartell), un ami de Bill, soupirant éconduit de Jenny, va faire éclater l’épouvantable secret. Bill est d’autant plus réticent à croire l’horreur de la réalité que les indices disparaissent, que disparaissent aussi ceux qui pourraient parler ou témoigner. On dirait qu’une vaste conspiration, qui englobe en tout cas de très nombreux habitants, notables, policiers de la ville enferme Bill dans une nasse paralysante. Même sa rencontre avec la sublime Clarissa Carlyn (Devin DeVasquez), qui n’a pas froid aux yeux, mais dont la mère (Pamela Matheson) est une sorte de zombie aussi baraquée qu’hallucinée a quelque chose d’inquiétant et d’anormal.

L’indiscrétion de Blanchard (Tim Bartell), un ami de Bill, soupirant éconduit de Jenny, va faire éclater l’épouvantable secret. Bill est d’autant plus réticent à croire l’horreur de la réalité que les indices disparaissent, que disparaissent aussi ceux qui pourraient parler ou témoigner. On dirait qu’une vaste conspiration, qui englobe en tout cas de très nombreux habitants, notables, policiers de la ville enferme Bill dans une nasse paralysante. Même sa rencontre avec la sublime Clarissa Carlyn (Devin DeVasquez), qui n’a pas froid aux yeux, mais dont la mère (Pamela Matheson) est une sorte de zombie aussi baraquée qu’hallucinée a quelque chose d’inquiétant et d’anormal.

On n’échappe pas à son destin de proie. Tout a concouru à faire de Blanchard, le soupirant éconduit, et de Bill lui-même le gibier de la Society, dont font partie ses parents et sa sœur et bien d’autres dont le plaisir, largement sexuel, mais bien davantage encore, est de se nourrir, d’aspirer, d’assimiler la substance de victimes dans une sorte de gigantesque magma partouzard.

On n’échappe pas à son destin de proie. Tout a concouru à faire de Blanchard, le soupirant éconduit, et de Bill lui-même le gibier de la Society, dont font partie ses parents et sa sœur et bien d’autres dont le plaisir, largement sexuel, mais bien davantage encore, est de se nourrir, d’aspirer, d’assimiler la substance de victimes dans une sorte de gigantesque magma partouzard.

Tout cela est d’un goût absolument cradingue, souvent même en limite inférieure de cette cradinguerie. Si, au début, on peut songer quelquefois à la beauté baroque de Blue velvet, dans le regard posé sur ce qui est au dessous de la surface lisse et fleurie de la ville, on déborde vite vers l’outrance la plus biscornue. Cela étant, c’est plutôt attrayant et le récit a du rythme, à partir du moment où on en a accepté les codes. La distribution est réussie, les filles sont jolies à croquer, Bill a l’air de courageux ahuri qui sied à son rôle pendant tout le film et ses père, mère et sœur ont, dès qu’ils apparaissent à l’écran, une étrangeté malsaine qui dispose aux révélations qui vont survenir et qui sont habilement introduites.

Tout cela est d’un goût absolument cradingue, souvent même en limite inférieure de cette cradinguerie. Si, au début, on peut songer quelquefois à la beauté baroque de Blue velvet, dans le regard posé sur ce qui est au dessous de la surface lisse et fleurie de la ville, on déborde vite vers l’outrance la plus biscornue. Cela étant, c’est plutôt attrayant et le récit a du rythme, à partir du moment où on en a accepté les codes. La distribution est réussie, les filles sont jolies à croquer, Bill a l’air de courageux ahuri qui sied à son rôle pendant tout le film et ses père, mère et sœur ont, dès qu’ils apparaissent à l’écran, une étrangeté malsaine qui dispose aux révélations qui vont survenir et qui sont habilement introduites.

Ah ! Et puis il y a une grande merveille musicale, qui intrigue, dans la saleté du film, comme intriguait la géniale musique de Riz Ortolani dans mon cher Cannibal holocaust : la transposition et l’adaptation d’un chant traditionnel de l’université anglaise chic d’Eton, l‘Eton boating song. Rien que pour elle, je me suis repassé douze fois le générique final.