Quelque chose me retient…

Je ne connais pas, ou presque pas, l’oeuvre de Joseph Losey et si j’espère l’édition de Modesty Blaise

et si j’espère l’édition de Modesty Blaise , c’est davantage pour Monica Vitti

, c’est davantage pour Monica Vitti et l’atmosphère déjantée des sixties que pour la célébration de l’auteur du Garçon aux cheveux verts

et l’atmosphère déjantée des sixties que pour la célébration de l’auteur du Garçon aux cheveux verts et de Monsieur Klein

et de Monsieur Klein , films qui ne m’accrochent pas…

, films qui ne m’accrochent pas…

Mais comme je suis incapable de résister aux objurgations de ma (grande) fille, j’ai regardé hier ce Servant que j’avais, en son temps, négligé, par pure idéologie, et dans l’espoir de raviser mon jugement sur un réalisateur qui n’est pas vraiment dans mes idées (je sais ! j’ai écrit ici et là qu’il ne faut jamais se laisser aller à juger un film au prisme de ses convictions ; je l’ai écrit et le maintiens ; mais je suis, comme tout un chacun, un abîme de contradictions. Tout homme est une guerre civile.)

que j’avais, en son temps, négligé, par pure idéologie, et dans l’espoir de raviser mon jugement sur un réalisateur qui n’est pas vraiment dans mes idées (je sais ! j’ai écrit ici et là qu’il ne faut jamais se laisser aller à juger un film au prisme de ses convictions ; je l’ai écrit et le maintiens ; mais je suis, comme tout un chacun, un abîme de contradictions. Tout homme est une guerre civile.)

Bon. J’ai vu. C’est bien. Pas très bien, mais bien. L’idée, à l’époque de la sortie du film, qui était assez répandue est que la victime peut être fascinée par son bourreau.

Bon. J’ai vu. C’est bien. Pas très bien, mais bien. L’idée, à l’époque de la sortie du film, qui était assez répandue est que la victime peut être fascinée par son bourreau.

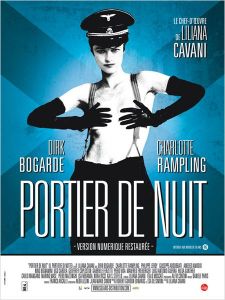

Il y a eu, dans la crise de la mauvaise conscience occidentale, un large pan démonstratif consacré à cette pulsion étonnante, mais en rien rare. Jusqu’à ce que Liliana Cavani close (provisoirement ?) le sujet, en franchissant la ligne jaune, aux yeux mêmes de ceux qui avaient lancé la mode, avec Portier de nuit

close (provisoirement ?) le sujet, en franchissant la ligne jaune, aux yeux mêmes de ceux qui avaient lancé la mode, avec Portier de nuit . Curieusement, c’est avec le même Dirk Bogarde

. Curieusement, c’est avec le même Dirk Bogarde , acteur fétiche de Losey

, acteur fétiche de Losey , qui porte, dans l’apparente banalité de son physique, le grain séduisant et joueur du Mal, que la démonstration est faite.

, qui porte, dans l’apparente banalité de son physique, le grain séduisant et joueur du Mal, que la démonstration est faite.

Il y a bien sûr cela, qui est une évidence ; il y a aussi la thématique de l’abjection, de la descente aux enfers, de la profanation qui est indépendante, il me semble, dans le film, tout au moins au début, de la première ; c’est cela qui pousse le jeune aristocrate, Tony (James Fox

Il y a bien sûr cela, qui est une évidence ; il y a aussi la thématique de l’abjection, de la descente aux enfers, de la profanation qui est indépendante, il me semble, dans le film, tout au moins au début, de la première ; c’est cela qui pousse le jeune aristocrate, Tony (James Fox ) à délaisser sa charmante (mais très sotte) fiancée Susan (Wendy Craig

) à délaisser sa charmante (mais très sotte) fiancée Susan (Wendy Craig ) pour la détestable et sexy Véra (Sarah Miles

) pour la détestable et sexy Véra (Sarah Miles ) ; c’est cela qui le conduira, toute honte ravalée à la pire déchéance.

) ; c’est cela qui le conduira, toute honte ravalée à la pire déchéance.

Mais j’enfoncerai une porte ouverte en notant l’importance de l’homosexualité, omniprésente, et plutôt, encore mieux, de la fascination homosexuelle, corrigée par le contrôle social, mais vraisemblable héritage d’une adolescence passée dans une public school. La répression conduit à la névrose, on le sait depuis Sigmund Freud…

Ce qui me retient au bord d’une note meilleure, c’est malgré la virtuosité de la caméra de Losey

Ce qui me retient au bord d’une note meilleure, c’est malgré la virtuosité de la caméra de Losey et ses plans très travaillés, le caractère très théâtral, finalement très huis-clos de l’atmosphère du film ; et aussi le basculement vers la dégradation, qui est, à un moment donné, trop amplifié pour être véridique ; j’entends bien qu’il y a là une volonté de filmer une parabole ; mais, au regard de l’impeccable début du film, de la prise de possession graduelle par Barrett (Dirk Bogarde

et ses plans très travaillés, le caractère très théâtral, finalement très huis-clos de l’atmosphère du film ; et aussi le basculement vers la dégradation, qui est, à un moment donné, trop amplifié pour être véridique ; j’entends bien qu’il y a là une volonté de filmer une parabole ; mais, au regard de l’impeccable début du film, de la prise de possession graduelle par Barrett (Dirk Bogarde , donc) de la volonté de Tony, il y a une accélération un peu trop accentuée…

, donc) de la volonté de Tony, il y a une accélération un peu trop accentuée…

Un film qui met mal à l’aise, assurément, qui agace un peu, mais qu’il me semble intéressant de voir. A tout le moins d’avoir vu…