Baroque, burlesque, déjanté…

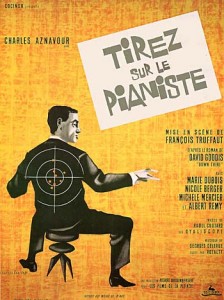

Il y a bien trente cinq ans que je n’avais pas revu ce curieux film passé hier sur Arte, qui est, je crois, le deuxième opus de François Truffaut , qui a moins de charme que Les quatre cents coups

, qui a moins de charme que Les quatre cents coups , film qui précède, qui est beaucoup moins maîtrisé que Jules et Jim

, film qui précède, qui est beaucoup moins maîtrisé que Jules et Jim qui viendra ensuite, mais qui, peut-être pour ça, est très intéressant.

qui viendra ensuite, mais qui, peut-être pour ça, est très intéressant.

Pourquoi ? Parce que c’est à la fois baroque, burlesque (les malfrats – dont l’un est interprété par l’écrivain Daniel Boulanger

Pourquoi ? Parce que c’est à la fois baroque, burlesque (les malfrats – dont l’un est interprété par l’écrivain Daniel Boulanger jouent extrêmement faux, à dessein, et, bien qu’ils ne soient que deux, font davantage songer aux Pieds Nickelés – qui sont trois, comme l’ignorent sûrement les jeunes générations – plutôt qu’à des tueurs, qu’ils sont vraiment), baroque, burlesque, donc, déjanté, mais aussi terriblement tragique, puisque les deux femmes qui comptent vraiment dans la vie du pianiste, Thérèse (Nicole Berger

jouent extrêmement faux, à dessein, et, bien qu’ils ne soient que deux, font davantage songer aux Pieds Nickelés – qui sont trois, comme l’ignorent sûrement les jeunes générations – plutôt qu’à des tueurs, qu’ils sont vraiment), baroque, burlesque, donc, déjanté, mais aussi terriblement tragique, puisque les deux femmes qui comptent vraiment dans la vie du pianiste, Thérèse (Nicole Berger ) et Léna (Marie Dubois) disparaissent, l’une se suicidant, l’autre assassinée.

) et Léna (Marie Dubois) disparaissent, l’une se suicidant, l’autre assassinée.

Il y a beaucoup de charme dans la façon de filmer le bistro enfumé où Saroyan (Charles Aznavour

Il y a beaucoup de charme dans la façon de filmer le bistro enfumé où Saroyan (Charles Aznavour , remarquable) joue du bastringue et où Bobby Lapointe interprète l’immortel Avanie et framboise au milieu des inscriptions publicitaires pour l’apéritif Claquesin, et pour la bière Ancre Pils, où les affiches des réunions de boxe présentent Charles Humez à la salle Wagram; il y a beaucoup de charme à retrouver les petits détails vrais du monde disparu, les passages cloutés avec de vrais clous, les appareils de radio gigantesques, aux stations aux noms étranges, Hilversum, Beromunster ou Sottens ou les voitures aux pneus à flancs blancs.

, remarquable) joue du bastringue et où Bobby Lapointe interprète l’immortel Avanie et framboise au milieu des inscriptions publicitaires pour l’apéritif Claquesin, et pour la bière Ancre Pils, où les affiches des réunions de boxe présentent Charles Humez à la salle Wagram; il y a beaucoup de charme à retrouver les petits détails vrais du monde disparu, les passages cloutés avec de vrais clous, les appareils de radio gigantesques, aux stations aux noms étranges, Hilversum, Beromunster ou Sottens ou les voitures aux pneus à flancs blancs.

J’ai mieux compris, en revoyant ce film (dont, par ailleurs, j’ai trouvé bien médiocres la lumière et le son dans la copie télévisée), j’ai mieux compris ce qu’avait pu apporter, à l’orée des Années Soixante, le ton de liberté voulu par la Nouvelle vague ; dommage qu’elle se soit ensuite enkystée dans ses certitudes…

J’ai mieux compris, en revoyant ce film (dont, par ailleurs, j’ai trouvé bien médiocres la lumière et le son dans la copie télévisée), j’ai mieux compris ce qu’avait pu apporter, à l’orée des Années Soixante, le ton de liberté voulu par la Nouvelle vague ; dommage qu’elle se soit ensuite enkystée dans ses certitudes…

Indépendamment du plaisir qu’un vieux crabe comme moi peut trouver ou retrouver dans les images d’un monde enfui, je crois que l’intérêt d’un tel film est sa liberté de ton. La Qualité française, dont je suis admirateur, était précisément un cinéma de qualité, aux images bien léchées, aux scénarios horlogers, aux personnages dessinés de façon très précise : c’était un cinéma de la cohérence. La Nouvelle vague instaure une atmosphère d’apparence plus brouillonne, plus relâchée d’apparence, mais peut-être plus proche de la vraie vie.

C’est – je ne trouve pas de comparaison meilleure – la différence entre la peinture néoclassique et la peinture impressionniste : est-ce que je vois la Cathédrale de Rouen comme une photographie parfaitement nette, ou comme un jaillissement de lumières et d’irisation différentes sur les pierres ? Qu’est-ce qui va me restituer mieux la vérité de la Cathédrale de Rouen ? (ou des Nymphéas, ou des guinguettes au bord de Marne…?).

C’est – je ne trouve pas de comparaison meilleure – la différence entre la peinture néoclassique et la peinture impressionniste : est-ce que je vois la Cathédrale de Rouen comme une photographie parfaitement nette, ou comme un jaillissement de lumières et d’irisation différentes sur les pierres ? Qu’est-ce qui va me restituer mieux la vérité de la Cathédrale de Rouen ? (ou des Nymphéas, ou des guinguettes au bord de Marne…?).

Je préfère, pour ma part, les peintres dits pompiers aux impressionnistes. Mais nier l’apport des derniers serait puéril. Et la Nouvelle vague c’est la liberté – y compris d’aller jusqu’à l’anarchie et au ridicule – ; c’est intéressant, même si on n’y adhère pas…