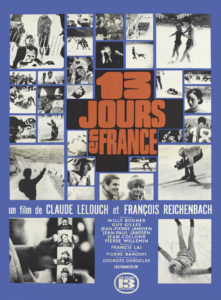

Grâce à un ami qui possède de grands pouvoirs magiques et une constante générosité, voici que plus d’un demi-siècle après, j’ai pu revoir Treize jours en France, ce film de montage consacré aux Jeux olympiques d’hiver de Grenoble de 1968 et réalisé sous la férule commune de Claude Lelouch et de François Reichenbach. À dire vrai, je n’aurais pas attendu avec autant de plaisir et d’impatience cette redécouverte si le film ne s’était pas déroulé dans et autour de la capitale du Dauphiné, où j’ai passé la décennie 1960 à 1970, qui m’a conduit de l’adolescence à l’âge presque adulte et si je n’avais vécu l’effervescence incroyable qui a alors animé la ville.

J’ai été bien déçu. Alors que, sur le même événement, Jacques Ertaud et Jean-Jacques Languepin réalisaient, à la demande du Comité d’organisation des Jeux, le film officiel des compétitions, on pouvait s’attendre que Treize jours en France abordât le sujet d’une façon plus marginale, plus anecdotique, relevant les à-côtés des épreuves et aussi s’insinuant auprès des spectateurs (venus souvent du monde entier) et des habitants de Grenoble et des stations voisines, montrant en fait l’atmosphère assez exceptionnelle de cette grande fête des sports d’hiver, fête beaucoup moins guindée et dégoulinante d’argent que celles d’aujourd’hui.

Il y a un peu de ça, dans le film de Lelouch et Reichenbach, qui dure plus de deux heures, mais il y a trop peu ; on aurait aimé que le film suivît les excellentes dispositions initiales qui montraient par exemple, les dernières dizaines de kilomètres du relais de la flamme olympique qui, allumée le 16 décembre 1967 en Grèce et transportée à Orly par avion, parcourut ensuite un long périple jusqu’aux Alpes. On voit donc, dans les premières minutes du film, le précieux flambeau transporté dans la Chartreuse par tout un ensemble de sportifs de tout âge, de tout niveau et de toutes disciplines. Jeunes footballeurs ou rugbymen en herbe, cyclistes, cavaliers, rameurs et même un skieur nautique. Et tout cela qui passe au milieu de villages où la population vient voir passer la flamme (comme elle le ferait des coureurs du Tour de France) et les fanfares et orphéons municipaux la fêter, souvent sous des averses de neige…

Il y a un peu de ça, dans le film de Lelouch et Reichenbach, qui dure plus de deux heures, mais il y a trop peu ; on aurait aimé que le film suivît les excellentes dispositions initiales qui montraient par exemple, les dernières dizaines de kilomètres du relais de la flamme olympique qui, allumée le 16 décembre 1967 en Grèce et transportée à Orly par avion, parcourut ensuite un long périple jusqu’aux Alpes. On voit donc, dans les premières minutes du film, le précieux flambeau transporté dans la Chartreuse par tout un ensemble de sportifs de tout âge, de tout niveau et de toutes disciplines. Jeunes footballeurs ou rugbymen en herbe, cyclistes, cavaliers, rameurs et même un skieur nautique. Et tout cela qui passe au milieu de villages où la population vient voir passer la flamme (comme elle le ferait des coureurs du Tour de France) et les fanfares et orphéons municipaux la fêter, souvent sous des averses de neige…

Et là, il y a plein d’images cueillies au vol qui sont réussies : un très jeune garçon d’une des fanfares qui prend son mal en patience, un chien qui joue dans la neige, une vieille dame qui ramasse des pissenlits… Et même un peu plus tard la répétition de la cérémonie d’ouverture : c’est le patineur artistique Alain Calmat, vice-champion à Innsbrück, en 1964 (et futur ministre socialiste) qui a été désigné pour, le jour venu, allumer la vasque où le feu brûlera durant tous les Jeux. Il le fera après avoir traversé le stade mais surtout monté un interminable escalier qui le conduira jusqu’au foyer ; le timing doit être très précis, le rythme suffisant et la course ne doit pas marquer l’effort du porteur de la flamme… Les Coulisses de l’exploit en quelque sorte.

Et là, il y a plein d’images cueillies au vol qui sont réussies : un très jeune garçon d’une des fanfares qui prend son mal en patience, un chien qui joue dans la neige, une vieille dame qui ramasse des pissenlits… Et même un peu plus tard la répétition de la cérémonie d’ouverture : c’est le patineur artistique Alain Calmat, vice-champion à Innsbrück, en 1964 (et futur ministre socialiste) qui a été désigné pour, le jour venu, allumer la vasque où le feu brûlera durant tous les Jeux. Il le fera après avoir traversé le stade mais surtout monté un interminable escalier qui le conduira jusqu’au foyer ; le timing doit être très précis, le rythme suffisant et la course ne doit pas marquer l’effort du porteur de la flamme… Les Coulisses de l’exploit en quelque sorte.

Aussi entraînement des champions : la très gracieuse Peggy Fleming, qui obtiendra le titre en patinage artistique en ravissant les spécialistes, ou Marielle Goitschell, déjà championne quatre ans auparavant en géant, qui gagnera le slalom et explique à de jeunes skieuses le tracé idéal qu’elles doivent adopter ; la dure discipline vive et brutale du hockey sur glace.

Aussi entraînement des champions : la très gracieuse Peggy Fleming, qui obtiendra le titre en patinage artistique en ravissant les spécialistes, ou Marielle Goitschell, déjà championne quatre ans auparavant en géant, qui gagnera le slalom et explique à de jeunes skieuses le tracé idéal qu’elles doivent adopter ; la dure discipline vive et brutale du hockey sur glace.

Mais à partir du moment où l’anecdote s’efface devant la compétition, on s’ennuie, d’autant que les sports d’hiver, sports de chronométrages individuels, ne sont pas très spectaculaires. Évidemment le Roi Jean-Claude Killy et sa triple victoire qui l’égale au Toni Sailer de 1956 à Cortina d’Ampezzo. Puis d’autres compétitions et des incursions vers des disciplines moins populaires en France, luge, bobsleigh, patinage de vitesse, ski de fond. Et, pour faire des piges et grappiller quelques sous, ces séquences sont accompagnées de chansons niaises susurrées par Nicole Croisille ou Pierre Barouh, absolument pénibles.

Mais à partir du moment où l’anecdote s’efface devant la compétition, on s’ennuie, d’autant que les sports d’hiver, sports de chronométrages individuels, ne sont pas très spectaculaires. Évidemment le Roi Jean-Claude Killy et sa triple victoire qui l’égale au Toni Sailer de 1956 à Cortina d’Ampezzo. Puis d’autres compétitions et des incursions vers des disciplines moins populaires en France, luge, bobsleigh, patinage de vitesse, ski de fond. Et, pour faire des piges et grappiller quelques sous, ces séquences sont accompagnées de chansons niaises susurrées par Nicole Croisille ou Pierre Barouh, absolument pénibles.

Ici et là, deux ou trois séquences sur ce qui se passait le soir : des spectacles de chanteurs connus ou les beuveries sous la tente d’une grande Taverne bavaroise où l’on se jette des défis pour avaler des mass de bière, avant de s’écrouler ivre-mort. Continue, envahissante, la mélodie écrite par l’habituel Francis Lai. Quelle déception !