La guerre, tout simplement…

La guerre, tout simplement…

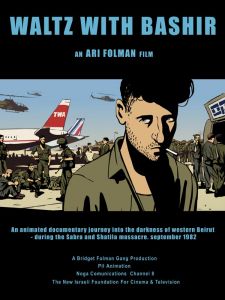

Je ne suis pas mécontent que le film d’Ari Folman ne dure que 90 petites minutes ; malgré la force du propos, et la subtilité du discours – et sans doute aussi grâce à eux – je parvenais de moins en moins à supporter ces obsessionnelles images d’animation, fortement colorées d’un jaune malade et fatidique, avec qui j’étais de plus en plus mal à l’aise. Je n’oserais pas écrire que les séquences des derniers instants du film, extraites d’un reportage réalisé le lendemain du massacre des camps palestiniens de Sabra et Chatila m’ont paru plus faciles à supporter, alors qu’elles montrent l’hurlante douleur des femmes et des mères. Mais enfin, dût l’indignation gagner ceux qui me liraient, ce genre de désespoir, après un attentat, un séisme, un tsunami, un génocide on l’a déjà vu vingt fois, et il y a lieu de penser que ça ne va pas disparaître du paysage de nos horreurs télévisées presque quotidiennes.

ne dure que 90 petites minutes ; malgré la force du propos, et la subtilité du discours – et sans doute aussi grâce à eux – je parvenais de moins en moins à supporter ces obsessionnelles images d’animation, fortement colorées d’un jaune malade et fatidique, avec qui j’étais de plus en plus mal à l’aise. Je n’oserais pas écrire que les séquences des derniers instants du film, extraites d’un reportage réalisé le lendemain du massacre des camps palestiniens de Sabra et Chatila m’ont paru plus faciles à supporter, alors qu’elles montrent l’hurlante douleur des femmes et des mères. Mais enfin, dût l’indignation gagner ceux qui me liraient, ce genre de désespoir, après un attentat, un séisme, un tsunami, un génocide on l’a déjà vu vingt fois, et il y a lieu de penser que ça ne va pas disparaître du paysage de nos horreurs télévisées presque quotidiennes.

Mais je n’avais jamais vu, pour ma part, capter la sauvagerie et la fragilité des hommes sous cette forme symbolique. La réalisation volontairement non réelle et souvent onirique a paru la seule possibilité à Ari Folman

Mais je n’avais jamais vu, pour ma part, capter la sauvagerie et la fragilité des hommes sous cette forme symbolique. La réalisation volontairement non réelle et souvent onirique a paru la seule possibilité à Ari Folman , comme il le dit dans un des intéressants suppléments du DVD, de montrer les intenables traumatismes de soldats jetés ça et là par les effrayantes nécessités de la guerre.

, comme il le dit dans un des intéressants suppléments du DVD, de montrer les intenables traumatismes de soldats jetés ça et là par les effrayantes nécessités de la guerre.

J’écrivais à l’instant qu’on voit ça tous les jours à la télévision ; et, ce qui n’est qu’un apparent paradoxe, pour autant, on ne voit plus, ou presque plus, la mort autour de soi, comme on la voyait, familière et omniprésente, dans les sociétés d’autrefois. J’ai été très frappé, en 1994, lors de la commémoration du 80ème anniversaire du déclenchement de la grande guerre, par un entretien donné à je ne sais plus quel journal par le grand historien Jean-Baptiste Duroselle, à qui l’on demandait si une pareille et aussi longue saignée lui semblait aujourd’hui possible (80.000 morts français en sept jours lors de la bataille de la Marne, en septembre 14, plus de 100.000 au Chemin des Dames en avril-mai 17) ; et Duroselle pensait que non parce que, disait-il en substance, les soldats de 14, en majorité agriculteurs, avaient une extrême familiarité avec la mort, celle des bêtes, bien sûr, mais aussi celle des gens.

J’écrivais à l’instant qu’on voit ça tous les jours à la télévision ; et, ce qui n’est qu’un apparent paradoxe, pour autant, on ne voit plus, ou presque plus, la mort autour de soi, comme on la voyait, familière et omniprésente, dans les sociétés d’autrefois. J’ai été très frappé, en 1994, lors de la commémoration du 80ème anniversaire du déclenchement de la grande guerre, par un entretien donné à je ne sais plus quel journal par le grand historien Jean-Baptiste Duroselle, à qui l’on demandait si une pareille et aussi longue saignée lui semblait aujourd’hui possible (80.000 morts français en sept jours lors de la bataille de la Marne, en septembre 14, plus de 100.000 au Chemin des Dames en avril-mai 17) ; et Duroselle pensait que non parce que, disait-il en substance, les soldats de 14, en majorité agriculteurs, avaient une extrême familiarité avec la mort, celle des bêtes, bien sûr, mais aussi celle des gens.

On en est aujourd’hui sinon au déni, du moins à l’effacement de la mort, dissimulée : on n’a pas tué soi-même le poulet sous film plastique du supermarché, et moins encore le cochon, et on ne veille plus depuis longtemps, à la maison, les siens, pris dans une agonie certaine. Et, précisément, quand la mort refait son entrée narquoise dans la dimension collective de l’existence, elle apparaît comme insupportable, blessante et à proprement parler inimaginable.

On en est aujourd’hui sinon au déni, du moins à l’effacement de la mort, dissimulée : on n’a pas tué soi-même le poulet sous film plastique du supermarché, et moins encore le cochon, et on ne veille plus depuis longtemps, à la maison, les siens, pris dans une agonie certaine. Et, précisément, quand la mort refait son entrée narquoise dans la dimension collective de l’existence, elle apparaît comme insupportable, blessante et à proprement parler inimaginable.

D’où la subtilité désespérante de Valse avec Bachir

D’où la subtilité désespérante de Valse avec Bachir : dans un pays en guerre depuis soixante ans pour sa survie (je ne dis pas qu’il a tort ou raison : je dis que c’est ainsi qu’il se perçoit) et où la nécessité du combat armé est admise par l’immense majorité de ses citoyens, qu’est-ce qui se passe quand on ne joue plus au militaire, mais qu’on est amené par la suite logique des choses à devenir tueur ? On marche, du fait, précisément de cette logique des choses, mais on efface, on oublie, ou on croit le faire, jusqu’à ce qu’on soit réveillé vingt ans après par des cauchemars empoisonnés.

: dans un pays en guerre depuis soixante ans pour sa survie (je ne dis pas qu’il a tort ou raison : je dis que c’est ainsi qu’il se perçoit) et où la nécessité du combat armé est admise par l’immense majorité de ses citoyens, qu’est-ce qui se passe quand on ne joue plus au militaire, mais qu’on est amené par la suite logique des choses à devenir tueur ? On marche, du fait, précisément de cette logique des choses, mais on efface, on oublie, ou on croit le faire, jusqu’à ce qu’on soit réveillé vingt ans après par des cauchemars empoisonnés.

Cette sidération qu’on retrouve désormais partout, dans tous les récits des combattants qui reviennent de théâtres de plus en plus éparpillés sur la surface du Globe, est admirablement montrée dans le film de Folman , qui n’est ni agréable, ni commode à voir, mais qui laisse trace en mémoire…

, qui n’est ni agréable, ni commode à voir, mais qui laisse trace en mémoire…