De gros moyens sans beaucoup d’âme…

Il ne me semble pas qu’il y ait beaucoup de films tournés sur ce que le grand historien Marc Bloch a appelé L’étrange défaite, ces cinq semaines de mai et de juin 1940 où l’Armée française, réputée la première du Monde, se décomposa devant la formidable modernité de la Wehrmacht et, aux yeux de tout un peuple effaré, reçut une des roustes les plus humiliantes de l’Histoire.

S’il y a pléthore de films sur l’Occupation, la Résistance et la Libération, je ne vois guère d’autre que Le train

S’il y a pléthore de films sur l’Occupation, la Résistance et la Libération, je ne vois guère d’autre que Le train de Pierre Granier-Deferre

de Pierre Granier-Deferre , sous l’aspect de la débâcle et de l’exode, et ce Week-end à Zuydcoote

, sous l’aspect de la débâcle et de l’exode, et ce Week-end à Zuydcoote qui retracent des combats qui tuèrent tout de même une bonne centaine de milliers de Français.

qui retracent des combats qui tuèrent tout de même une bonne centaine de milliers de Français.

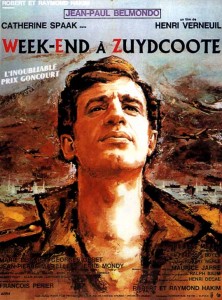

On voit qu’Henri Verneuil a disposé de gros moyens ; auréolé de plusieurs années de grands succès populaires (successivement Un singe en hiver

a disposé de gros moyens ; auréolé de plusieurs années de grands succès populaires (successivement Un singe en hiver , Mélodie en sous-sol

, Mélodie en sous-sol , Cent mille dollars au soleil

, Cent mille dollars au soleil ), bénéficiant du concours d’un Belmondo

), bénéficiant du concours d’un Belmondo en tonitruant début de gloire, il a sûrement obtenu de ses producteurs assez de sous pour réaliser un film plein de figurants, à vastes décors spectaculaires, avec des tas de matériels et beaucoup d’explosions.

en tonitruant début de gloire, il a sûrement obtenu de ses producteurs assez de sous pour réaliser un film plein de figurants, à vastes décors spectaculaires, avec des tas de matériels et beaucoup d’explosions.

De fait, tout cet aspect-là est très réussi, et il y a plein d’images excellentes de ce qu’on imagine avoir été un maelström de troupes éparpillées, mêlées à des civils demeurés là, par incapacité de bouger ou souci de préserver leurs biens, de ces ordres, contre-ordres, nouvelles parcellaires, contradictoires, invraisemblables… C’est absolument pathétique, ces troupeaux d’hommes qui n’ont rien d’héroïque…

De fait, tout cet aspect-là est très réussi, et il y a plein d’images excellentes de ce qu’on imagine avoir été un maelström de troupes éparpillées, mêlées à des civils demeurés là, par incapacité de bouger ou souci de préserver leurs biens, de ces ordres, contre-ordres, nouvelles parcellaires, contradictoires, invraisemblables… C’est absolument pathétique, ces troupeaux d’hommes qui n’ont rien d’héroïque…

Est aussi bien saisie – c’est un peu le cas de tous les bons récits de guerre – l’extraordinaire juxtaposition de types improbablement rassemblés par le hasard, et qui se trouvent des affinités alors que rien, précisément les réunit que le hasard, qui les a obligés à se parler et à se découvrir.

Cela dit, Week-end à Zuydcoote

Cela dit, Week-end à Zuydcoote est tout de même, plutôt qu’un film bien construit, un assemblage, un méli-mélo de scènes à faire, jetant ici l’attention sur un petit groupe humain pittoresque – un employé méticuleux – François Périer

est tout de même, plutôt qu’un film bien construit, un assemblage, un méli-mélo de scènes à faire, jetant ici l’attention sur un petit groupe humain pittoresque – un employé méticuleux – François Périer -, un prêtre – Jean-Pierre Marielle

-, un prêtre – Jean-Pierre Marielle -, un débrouillard assez canaille – Pierre Mondy

-, un débrouillard assez canaille – Pierre Mondy – et un zigoto désinvolte, Julien Maillat, – Jean-Paul Belmondo

– et un zigoto désinvolte, Julien Maillat, – Jean-Paul Belmondo – puis envoyant ledit zigoto, qui cherche à gagner l’Angleterre, errer un peu au hasard dans la Poche de Dunkerque qui se resserre à chaque instant.

– puis envoyant ledit zigoto, qui cherche à gagner l’Angleterre, errer un peu au hasard dans la Poche de Dunkerque qui se resserre à chaque instant.

Le récit picaresque a ses lettres de noblesse, mais je ne suis pas certain qu’il gagne à être transporté de l’Espagne du 17ème siècle à la France du 20ème. Les rencontres singulières ou cocasses sont la loi du genre, de même que les bonnes fortunes et les occasions d’héroïsme ; c’est moins cela qui pêche que le décousu du rythme et la médiocre qualité des dialogues (qui fait que de grands acteurs (les Périer et Marielle

et Marielle susnommés) paraissent jouer faux…

susnommés) paraissent jouer faux…

Et puis la démonstration de la sauvagerie guerrière est tout de même un peu trop appuyée et sonne malencontreusement : ainsi le pilote allemand dont l’avion a été descendu, qui arrivant en parachute sur la plage, est abattu par cent, mille tirs de fusil, ainsi la scène du viol de la gracieuse et pépiante Jeanne (Catherine Spaak

Et puis la démonstration de la sauvagerie guerrière est tout de même un peu trop appuyée et sonne malencontreusement : ainsi le pilote allemand dont l’avion a été descendu, qui arrivant en parachute sur la plage, est abattu par cent, mille tirs de fusil, ainsi la scène du viol de la gracieuse et pépiante Jeanne (Catherine Spaak ) et il y a trop d’anecdotes qui parasitent le récit (les espions allemands déguisés en Sœurs de Charité qui sont tués dans l’église en ruines, l’un le visage encore plein de savon à barbe).

) et il y a trop d’anecdotes qui parasitent le récit (les espions allemands déguisés en Sœurs de Charité qui sont tués dans l’église en ruines, l’un le visage encore plein de savon à barbe).

C’est donc un film qui manque de finesse, mais qui donne pourtant assez bien, vu d’un peu loin, si l’on ne s’accroche pas à la lettre du récit, l’image juste de cette panique triste qui a conduit les Français en quelques jours au lâche soulagement de Vichy…